La nascita della Banda Musicale “Monte Lemerle” è legata alla figura di Attilio Porto (1890-1967), suo fondatore e maestro per oltre quarant’anni, dal 1924 fino alla morte, pertanto è doveroso riportare qualche cenno biografico a suo riguardo.

Nel 1919, dopo oltre nove anni di servizio militare (tra cui la guerra di Libia e la Grande Guerra), Attilio Porto giunge a Cesuna dove si sposa e porta la sua residenza.

Nel 1923, un po’ per caso e un po’ per volontà, Attilio Porto, già maresciallo istruttore di una fanfara militare di alpini, comincia a radunare attorno a sé un gruppo di allievi giovani e meno giovani pronti ad avviarsi allo studio della musica strumentale, dopo un periodo di incessanti solfeggi.

Finalmente domenica 20 aprile 1924, giorno di Pasqua, la Banda Musicale “Monte Lemerle” di Cesuna si esibisce per la prima volta davanti al suo pubblico cesunese.

Da quel felice giorno di Pasqua, Cesuna avrà sempre la “sua” Banda che accompagnerà i momenti più significativi della vita religiosa, civile e sociale della comunità cesunese.

Nel 1967, alla morte del Maestro-fondatore, la direzione viene affidata al figlio Dino Porto, pure lui provetto suonatore.

Dopo un ventennio di Proficuo e onorato lavoro di direzione, coronato da successi, il maestro Dino, nel 1987, lascia la bacchetta al figlio Mario.

Con il Maestro Mario Porto, esponente della terza generazione, la Banda musicale di Cesuna ha aumentato il numero dei giovani musicisti ed ampliato i generi del repertorio, tanto che alla tradizionale musica bandistica si sono aggiunti brani di musica leggera, classica, religiosa, rock, folkloristica e moderna.

Esiste un “vivaio” di giovani allievi che assicura ogni anno alla banda qualche nuovo musicista in erba.

Oggi la Banda Musicale “Monte Lemerle” di Cesuna vanta un organico di 36 strumentisti più il Maestro, oltre che, nelle sfilate, 6 suonatori di timpani imperiali, su ciascuno dei quali è impressa una lettera per formare il nome di Cesuna. Le attività e i servizi della Banda sono molti, per lo più in Altopiano, ma non solo: concerti, cerimonie civili e religiose, feste, sagre, sfilate, momenti gioiosi e purtroppo anche quelli tristi… sempre affrontati con volontà d’impegno e coronati di successo.

E questo successo continua !

E’ infatti accarezzato dalla passione di tutti i componenti musicisti della banda consapevoli di renderla sempre vivace, armoniosa e unita come una famiglia, amata da tutti e considerata il fiore all’occhiello delle nostre Comunità!

La voglia, il sacrificio e l’impegno di sempre è quello di continuare a portare avanti questa importante realtà con serietà, dedizione, costanza ed anche con qualche novità: il nuovo CD intitolato “L’eco azzurro dei Monti” che potrete trovare negli esercizi pubblici di Cesuna né è la prova con l’augurio sincero di trasmettere nel cuore di ognuno la serenità di quella musica che la Banda sa comunicare.

Adunata Treviso 2017

Rassegna bandistica a Malo (VI) 21.05.2017

Nata presso l'ex Scuola Elementare per iniziativa di Gianfranco e Luciano Valente con la collaborazione di Nilla Valente, la Biblioteca Mario Rigoni Stern nasce il 20 agosto 2012 come Sala invito alla lettura “Ugo Bignami” nome delle ex Scuole Elementari di Cesuna disponendo di una sola aula piccola, non sapendo il suo futuro dopo i primi libri donati da amici e conoscenti.

Visto l'enorme successo, la Biblioteca Mario Rigoni Stern viene ufficialmente inaugurata il 6 luglio 2013, occasione in cui è stata intitolata allo scrittore asiaghese Mario Rigoni Stern.

Non trattandosi di una biblioteca pubblica (anche se lo stabile appartiene al Comune di Roana, che ha in parte finanziato l'iniziativa), essa è gestita totalmente dai volontari dell'Associazione Fronte Sud Altopiano 7 Comuni e dalla Pro Loco di Cesuna (che ha anche contribuito economicamente) e la sua collezione, che per ora è costituita da circa 9000 volumi, si alimenta esclusivamente di donazioni da parte di coloro che credono in questo progetto, tra cui spicca, insieme ai benefattori privati residenti e non, anche l'Itinera Progetti, casa editrice bassanese specializzata in studi sulla storia e la cultura del Veneto che ha regalato una serie di volumi presenti nel suo catalogo. Sono state donate anche alcune scaffalature.

Per quello che riguarda il prestito, la sezione più ampia della biblioteca è costituita dalla narrativa: si possono trovare opere sia di

Per accedere al prestito basta presentarsi alla biblioteca il martedì o il venerdì dalle 15.00 alle 18.00 muniti di documento di identità valido e verrà rilasciata gratuitamente una tessera da presentare ogniqualvolta si voglia prendere un libro.

Il responsabile della biblioteca, il sig. Gianfranco Valente, già fondatore del MUSEO DEI CUCHI, si ritiene soddisfatto dell'impatto che l'iniziativa del prestito bibliotecario ha avuto in questi mesi, anche se auspica che in futuro ci sia un maggior utilizzo del servizio da parte dei residenti, sia di Cesuna che dei paesi circostanti e, organizzando ad esempio serate culturali a tema come "I giovedì della cultura" o convegni in collaborazione con l'Archivio Storico Dal Molin (Archivio fotografico e bibliografico privato sul conflitto italo-austriaco della prima guerra mondiale), si augura di poter avvicinare maggiormente le persone al mondo della lettura.

Nonostante l'impegno che questo piccolo gruppo di volontari sta mettendo nel progetto, una biblioteca necessita di molte cure; per questo l'associazione cerca collaboratori disposti ad sacrificare un paio d'ore del proprio tempo per occuparsi della gestione della biblioteca e per l'opera di catalogazione dei volumi, che per ora è solo parziale e in forma cartacea. Inoltre ogni donazione di libri è ovviamente ben accetta, l'associazione garantisce che nessun volume sarà scartato.

Qui potete trovare l'elenco dei libri attualmente disponibili a tutti.

Compendio storico tratto dal libro libro "Cesuna-Kan Züne Treschè-Skada storia di due Paesi sull`Altopiano dei 7 Comuni"

[autore Edoardo Rostan Teckle, anno 2002]

Agli albori della preistoria possiamo finalmente intravedere nel nostro paese la presenza umana con zone di riferimento di vari culti pagani, grazie agli studi degli ultimi decenni che si orientano capillarmente su tutto l`arco alpino e prealpino.

Nella zona del monte Joch posta a bacio, sono sempre esistite caverne anche di ampia fattura che sicuramente furono abitate nel periodo paleolitico e mesolitico. La famosa Spelugia del Zovo-Joch riportata in vari documenti del 13° e 14° secolo, altro non è che la grotta odierna del Bignami, dal nome del generale che la usò durante la prima Guerra Mondiale.

Anche le grotte delle Zeleghe Baibelen come la Loite Kubala potrebbero benissimo essere state abitate in epoca preistorica, mancano solo la volontà ed i finanziamenti per peculiari scavi e ricerche. Alcuni luoghi, esaminata attentamente l`etimologia e la morfologia, ricordano palesemente riti pagani come il poggio del Platten-Colonie, Platten infatti significa lastroni ben visibili sulle vecchie foto della zona. Per giungere in questa zona si deve percorrere la strada della Rasta. Ebbene gli antichi Rastplätze erano die luoghi di culto pagani dove si lanciavano delle pietre in un mucchio per tenere lontani gli spiriti cattivi e le streghe. Ciò si collega in modo estremamente importante col Buso de la Stria, buco profondo nelle rocce di questa zona, in cui i passanti lanciavano un sasso per tenere lontane le streghe, questa usanza si perpetrò fino al 19° secolo.

Il Tamparloch o Buso del Por, in cimbro significa buco del fumo o vapore che ricorda vari riti pagani sul suo bordo, per beneficiarsi gli dei ctonii del sottosuolo. Usavano a queste latitudini rami verdi di ginepro che bruciando producevano un fumo aromatico e che inebriava gli sciamani preposti per questi riti. Da ricordare anche l`esistenza di due dolmen nella zona.

Il primo popolo storico testimoniato sull`Altopiano è il popolo dei Reti di cui abbiamo testimonianze di scritte nel Bostel di Rotzo, in un alfabeto etrusco detto di Magrè la località nei pressi di Schio dove gli archeologi hanno scoperto un santuario preistorico con corna votive di questo popolo con varie scritte o incisioni dedicate alla dea Ritia o Reitia, dea venerata anche dai Paleoveneti. Dalle scritte riusciamo a capire che si tratta di un popolo preindeuropeo, lontano parente degli etruschi.

Dal primo secolo a. C. cominciano le infiltrazioni di tribù celtiche come nel vicino Trentino ed il retico scomparve in pochi secoli, sopraffatto dalla diffusa cultura celtica.

Dei celti non abbiamo scritte anche se fu un popolo più recente, infatti essi proibivano la scrittura considerata deviante e malefica. La loro vita era imperniata su di un forte sentimento religioso legato ai cicli della natura e la loro cultura veniva trasmessa solo oralmente.

Di questo periodo è rimasto un gran numero di toponimi celti che ritroviamo in quasi tutta l`Europa dove questa cultura si era diffusa. Come esempio valga che i nostri toponimi di Cesuna LATZ e LAITA, li ho con stupore ritrovati in Bretagna dove ancora si conserva la lingua celtica.

I Longobardi

Nel 6° secolo d. C. arrivano i longobardi di stirpe germanica che straripano nella pianura e nel 568 occupano tutto il Veneto. Comincia la germanizzazione della nostra terra. Da non dimenticare che al seguito dei longobardi si unirono anche altre schiere di popoli germanici: Svevi (Soave presso Verona), Sassoni, Turingi, Alemanni, distribuiti in territori confinanti col nostro Altopiano e lentamente lo assorbirono nella loro cultura.

L`influsso di varie tribù germaniche si rispecchia anche nelle varietà etimologiche della lingua cimbra.

Da fonti storiche sappiamo che Castelletto-Purk con la sua corte, fu il centro economico, culturale e amministrativo di un vasto territorio che comprendeva anche Treschè e Cesuna.

Da menzionare il colle chiamato ancor oggi Khastel, con ancora visibile la posizione dove giaceva il castello longobardo.

Come concetto base premetto che Cesuna fu sempre in antico una contrada di poche case in legno (Blochbau) all`entrata della Val Maso-Maastal, come pure in altra zona Treschè-Skada

La parte alta dove giace la chiesa, anche nelle mappe antiche, è chiamata Contrà Cesuna, che poi ha dato il nome a tutto il paese. Molto importante una visione globale delle carrarecce o strade antiche che confluiscono o si dipartono tutte dall`entrata della Val Maso-Maastal sul cui fondo valle scorre la strada di collegamento verso Cesunella-Campiello e quindi verso la pianura. Dopo l`anno Mille con l`arrivo di coloni bavaresi, comincia sull`Altopiano un forte sviluppo economico basato sull`allevamento di bestiame ovino soprattutto e si roncano molte foreste per procurasi pascoli che il gran numero di capi ormai abbisognava.

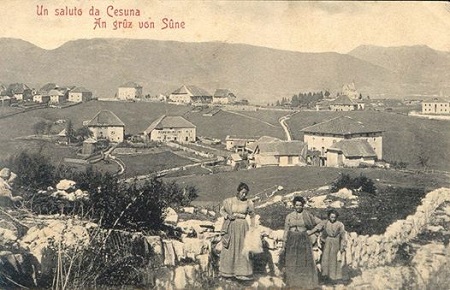

Etimologie: Sun o Süne-Cesuna. Si ritenne che significasse “dai figli,, il tutto dettato dalla pura fantasia popolare non certo da una ricerca storico-etimologica.

Sun o Sune significano in celtico luogo abitato recintato, protetto. Antico celtico: dunum,

Tedesco Zaun = siepe, recinto, inglese town. Quindi luogo abitato recintato all`entrata della Val Maso-Maastal.

Treschè-Skada. Skadou in bretone significa luogo roncato pieno di ceppaie o taglio nel bosco del resto come in Antico Alto tedesco, lingua con molti influssi celti.

Essendo divisa in tre contrade furono chiamate DRAI SKADEN o Tre Skade da cui deriva appunto Treschè.

Documenti e notizie storiche

Febbraio 753 prima menzione di uno dei 7 Comuni: Lusiniana (Lusiana-Lusaan)

Anno 800 Vengono nominati in un documento i Teodischi delle montagne.

Anno 912 Documento della donazione di Berengario in cui si menzionano i villaggi dei 7 Comuni

Anno 1000 In questo anno Castelletto e Rotzo sorgono a comune che allora comprendeva anche le contrade di: Roana, Camporovere, Canove, Cesunia, Pedescala, St. Pietro Valdastico, e Forni. Non si menziona Treschè che forse apparteneva a Cogollo.

1204 Atto di Cogollo detto del Prà de la Warda, in cimbro Barbisa, documento in cui tracciano chiaramente i confini di Rotzo che si estendevano fino alle località di Cesuna e Treschè.

1300 Roana si stacca da Rotzo e fa comune proprio: Cesuna e Treschè appartengono al nuovo comune

1312 Nasce la Federazione dei 7 Comuni-Siben Komoine

1322 Cangrande della Scala ribadisce i confini delle comunità di Rotzo e Roana. Si menziona chiaramente la zona di Cesuna.

1393 Istituzione delle Parrocchie di Roana e Canove. Il documento tratta del quartese da versare alle due chiese anche da perte delle loro contrade.

1428 Documento sui litigi tra contrade sul quartese. Si menziona Cesunella-Campiello, Cesuna, Nassa-Sculazzon, Granecke e Barbarecke.

1524 Sentenza Contarina. Luoghi e località di Cesuna contenuti nella sentenza.

Cesunella, Zatamella, Treschè, Val di Paù, Val Varola, Spelugia del Zovo (Grotta del Bignami), Ronco del Magnabosco (Jeckele), Fossa (Grabo), Ivano(Gevano).

1545 Il concilio di Trento. Si promuove una campagna per debellare antichi riti e credenze pagane che tenacemente resistevano sui nostri monti. Da ricordare che la cristianizzazione dei 7 Comuni cominciò solo dopo il Mille. A Cesuna si costruisce il capitello dove la popolazione si riuniva di sera per pregare. Cesuna come parrocchia apparteneva a Canove.

1590 Atto notarile di Francesco Zovi-Jochen di Roana in cui si menziona Cesunia (Cisunio) della valle per la quale si va a Paù.

1642 In una antica mappa sono riporta alcuni toponimi delle nostra zona: Cunchele, contrada presso Roncalto (Obarraut), la Tiffa Groaba (Tiifa Gruba) ed il Lintinich (Lintiche o Lintecke).

1708 Disputa sui confini tra Cesuna e la contrada Kinkele in cui si accenna alla Pradaria ( Mittabisa) appresso il Capitelo. In contrada Mitze quindi.

1744 Monsignor Francesco Caccia veneziano fa costruire la prima chiesa di Cesuna, la benedice e vi celebra la prima messa dopo aver lui stesso pagato la maggior parte delle spese di costruzione e di averla addobbata secondo quanto conveniva.

1788 Il signor Girolamo Barettoni da Schio scoprì per puro caso una testa di coccodrillo fossilizzato su una delle lastre di pietra che circondavano la casa di un certo Azzolino a Treschè.

Nel nefasto 29 giugno 1807 veniva ufficialmente abolita la Reggenza annettendola di fatto al Regno d`Italia. Finivano così l`indipendenza ed i privilegi economici della nostra terra.

Come ci insegna la cultura germanica, Cesuna e Treschè furono sempre un insieme di contrade e questo sistema urbanistico fu introdotto già con i longobardi prima del Mille.

Partendo dall`alto: contrà Cesuna, Fodati ( Wüschele), Falchiti, Pateli, Mitze, Spinnar, e nel vallone che separa il paese dai monti circostanti: Taal (Valle) e Grabo.

Altre contrade o cascinali: Kele-Traverso, Perghele-Ranzolin, Silla-Guardia.

A Treschè: Dodese, Panocio, Slegar, Frigo, Kinkele, Stella, Barbarecke, Tese o Nassa ( Sculazzon), Cavrari ( Gossar), Marchisera o Musati, Nappa, Graser, Pauri, Magnaboschi, Ka Putz.

Ormai il paese contava più di 600 abitanti, ma si dovette attendere fino al 1868, l`anno in cui don Domenico Stella da Asiago fece costruire la nuova chiesa, come la vediamo oggi.

Arriva nel 1891 il curato don Andrea Grandotto da Foza una persona ancora amata e rammentata dagli anziani. Egli fonda anche la Cooperativa di Consumo per venire incontro alle esigenze dei paesani. Nel 1900, con grande festa, il nostro paese diventa parrocchia e si stacca definitivamente da Canove.

Arriva il turbine della Grande Guerra, 15-18. I paesi furono quasi completamente distrutti e la nostra gente dovette rifugiarsi profuga nei paesi del pedemonte, odiati dai locali per la loro parlata tedesca. Il ritorno fu triste e lungo, in attesa della ricostruzione.

Fino al 1880 l`emigrazione definitiva non esisteva nella nostra terra, ma solo temporanea come carbonai e carpentieri nella vicina Austria e Slovenia.

Cominciò alla fine del 1800 e poi in gran numero dopo le due guerre mondiali. 15-18 e 40-45.

Si può desumere che che esiste nel mondo una Cesuna ben più numerosa di discendenti di quella dei residenti in paese.

Durante la guerra 40-45 il nostro paese fu annesso dai tedeschi al Terzo Reich come Zona di Operazione delle Prealpi. I tedeschi avevano le loro sedi nell`albergo Monte Lemmerle e nelle Ville Brunialti-Platten, però molti giovani di Cesuna militavano nelle file partigiane.

Dopo la Liberazione, il paese divenne meta sempre più preferita dai turisti, grazie alla sua vasta pineta del monte Lemmerle e della Val Magnaboschi-Jeckele.

Si costruì il nuovo campo sportivo nella zona Hust.

Nel 1958 viene tolta, con grande dispiacere dei suoi abitanti, la linea ferroviaria a cremagliera che univa Rocchette con Asiago.

Negli anni 50 e 60 l`economia dell`Altopiano subisce un radicale mutamento: il turismo infatti cancellerà quasi del tutto una economia basata sulle attività rurali e sull`industria casearia. Quasi ogni famiglia possedeva dei capi di bestiame. In più molti hanno venduto i loro campi favorendo la speculazione edilizia che altera e degrada l`ambiente lasciato dai nostri avi.

Se è pur vero che il passato mai più ritorna, si sa per esperienza che dal passato dobbiamo trarre utili insegnamenti per salvaguardare la nostra piccola patria e per ritrovare la saggezza nell`umiltà di un tempo: solo così daremo un senso valido e perenne alla nostra storia.

Pagina in costruzione

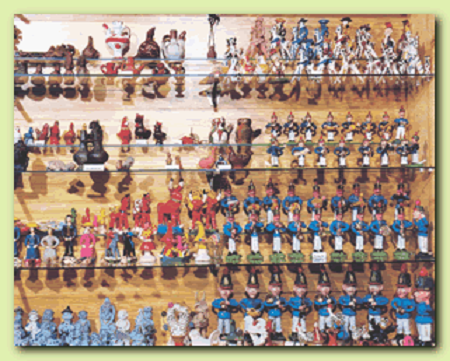

Il Museo dei Cuchi di Treschè Cesuna nasce dalla passione di GianFranco Valente (papà con alcuni amici anche della BIBLIOTECA MARIO RIGONI STERN di Cesuna) nel 1987 semplicemente per il piacere di svolgere, nei limiti possibili, la lunga storia che questi fischietti si portano appresso.

Inventati per imitare gli uccelli, per rappresentare con il loro lieve soffio lo spirito della vita, o per allontanare gli spiriti cattivi, per segnare il trapasso dalla vita, alla morte, come oggetto scaramantico, o come difesa usata dai contadini contro i predatori di coltivazioni, fino a diventare gioco dei bambini, o pegno amoroso, sono oggi assunti alle più vive rappresentazioni di espressioni artistica e di costume.

Una lunga storia quindi, con segni che risalgono all'età preistorica, all'età del bronzo, ai fasti della Grecia e così nei secoli sino a noi, con documenti rari, data la fragilità della loro materia ed alla loro funzione di gioco per bambini.

L'interesse per i cuchi prende consistenza alla fine dell'ottocento ed all'inizio di questo secolo, accentuato soprattutto in questi ultimi vent'anni.

Ed è proprio nelle sagre e nelle fiere che arrivano i cucari, per allestire banchetti dei cuchi alternati ai dolciumi di fattura casalinga.

Nell'Altopiano di Asiago a Canove il 25 aprile per la festa di San Marco, si tiene la sagra del fischietto popolare.

Importante nel Veneto sono stati e sono i cuchi delle Nove; all'inizio piccoli e raffiguranti uccelli, soprattutto galli. Nel tempo la parte suonante veniva attinta a delle raffigurazione stampate raggiungendo così oggetti più grandi chiamati arcicuchi.

Ma il cuco poteva anche avere un serbatoio d'acqua per ottenere un suono più dolce, più modulato, mentre se la parte destinata al suono la si lasciava a secco, il suono diventava più acuto con delle. variazioni che dipendevano dalle dimensioni della cassa, dall'inclinazione del beccuccio, e forse dalla stessa creta con cui era stato creato.

Purtroppo a questi umili oggetti pieni di storia sulle bancarelle si sono sostituiti quelli di latta ed oggi di plastica. Motivo non determinante per lasciare morire quella che è sicuramente una tra le più antiche espressioni dell'uomo, simbolo di festa e di gioia.

Il fischietto di terracotta non è finito. Artigiani pazienti un po' in tutto il mondo e non soltanto nelle aree marginali della cultura, hanno continuato a modellarli nelle tipologie più varie, da quelle zoomorfe (di preferenza il gallo, ma anche asini o cavalli, uccelli in genere sino ai pesci, ai rettili alle rane) a quelle antropomorfe (contadini, pastori, soldati e carabinieri, madonne e santi) a quelle più recenti, dove la fantasia e l'immaginazione dell'artista ha trovato libero sfogo. Artigiani, si noti, che per gli anni passati erano soprattutto anziani che continuavano a produrre cuchi secondo la più antica tradizione locale. Ma da qualche anno i cuchi sono tornati ad interessare anche gli artisti più giovani che hanno ripreso la difficile tecnica di dare voce e quindi "vita" ai loro cuchi.

Ecco il perchè della raccolta dei cuchi e dei piccoli fischietti di terracotta in un piccolo museo, significativo di memorie ritrovate, di suoni impensati. Vera sopravvivenza dell'artigianato artistico capace di trasmettere e suggerire a tutti nuove e colorate interpretazioni.

Il Museo dei Cuchi consente di penetrare in questo mondo straordinariamente ricco e, stupidamente, emarginato per decenni. Ogni vetrina Ë una tavola densa, popolata di citazioni che muovono verso le stampe popolari o verso il surrealismo. Ogni vetrina è un quadro che dice moltissime cose che si potrebbero dire, ma solo con troppe parole, e altre che con le parole non si possono dire.

E poi, far venire voglia a un adulto di giocare.

[tratto dal sito www.museodeicuchi.it]

Pro Loco Cesuna

sede legale: Via Magnaboschi, 22

ufficio: Via Brigata Liguria, 23

36010 Cesuna di Roana (VI)

Tel. +39 0424 67064

Cell. +39 340 5631064

Cod.Fiscale 93003530248 - P.IVA 03422350243

CERCA NEL SITO

ORARI

L'ufficio è aperto tutti i giorni di luglio ed agosto e dal 24 dicembre fino al 7 gennaio con i seguenti orari:

| Mattina | 10:00 - 12:00 |

| Pomeriggio | 16:00 - 18:00 |

(c) Pro Loco Cesuna